人生の最終段階における医療・ケアの指針

Ⅰ.基本方針

人生の最終段階を迎える患者とその家族が、医療・ケアチームとの話し合いのもと、患者の意思と権利が尊重され、心安らかな人生の最終段階の医療・ケアを受けることができるように支援する。

厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とし、この指針を策定する。

Ⅱ.人生の最終段階の考え方

1.人生の最終段階と医療

人生の最終段階には、がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測ができる場合、慢性疾患のように急性憎悪と改善を繰り返し予後不良に陥る場合、脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけて死を迎える場合がある。いずれの場合でも、最期まで尊厳を尊重した人間の生き方に着目した医療・ケアを目指す。

2.人生の最終段階の判断の目安

どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて医療・ケアチームの適切かつ妥当な判断によるべき事柄である。その判断の目安は以下の通りである。

1)主治医と主治医以外の医師が「その時点で行われている治療に加えて、さらに行うべき治療がなく、現在の治療を維持しても回復が期待できない」と判断が一致すること。

2)患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の医療・ケア関係者が納得できること。

3)患者・家族・医師・看護師等の医療・ケア関係者が患者の死を予測して対応を考えること。

4)不可逆的な全脳機能不全状態。

5)生命が、新たに開始された人工的な装置に依存し、生命維持に必要な臓器の機能不全が 不可逆的であり、移植などの代替手段もない場合。

6)悪性疾患や回復不能な疾患の末期であることが、積極的な治療の開始後に判明した場合の終末期の判断は、主治医と主治医以外の複数の医師により客観的に判断すること。

Ⅲ.延命措置への対応

1.人生の最終段階と判断した後の対応

1)主治医は患者・家族等に対して患者の状態が人生の最終段階であり、病状が予後不良であり治療を受けても救命の見込みがない状態であることを説明し理解を得る。ただし、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことを前提とする。

2)リビングウィル(生前の意思表明)など有効な事前指示の有無の確認をする。なお、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らその意思をその都度示し伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われるようにする。

3)患者の意思を代弁または推測しうる者(同意代行者)の有無を確認する。

4)家族や同意代行者(以下家族等)の意思を確認する。

2.患者または家族等が積極的な対応を希望した場合

1)本人の意思(リビングウィル)を確認し、それを尊重する。

2)改めて本人及び家族等に「患者の状態が極めて重篤で、現時点での医療水準にて行いうる最良の治療をもってしても救命が不可能である」旨を正確で平易な言葉で説明し、その後に本人・家族等の意思を再確認する。

3)引き続き積極的な対応を希望した場合は、その意思に従う。ただし、死期を早めると判断される対応は行うべきでなく、現在の措置を維持する。

3.患者または家族等が、延命措置を希望しない場合

1)本人の意思(リビングウィル)が存在し、家族等が同意している場合はそれに従う。

2)本人の意思が不明な場合は、家族等が本人の意思や希望を推し測り、家族等の容認する範囲で延命措置を実施しない。

3)本人の生命を積極的に短縮させる処置(積極的安楽死)であってはならない。

4)DNARは心肺停止時に心肺蘇生法を行わないという終末期医療の一つの選択肢であり、患者の尊厳を尊重し、望まない医療処置を避けるため、医療・ケアチームは患者・家族等に適切な情報提供を行うことが求められる。※

| ※心肺蘇生法を実施しないこと(DNAR)の説明を行い、合意が得られた場合を対象とする心肺蘇生法を実施しない場合は以下の3点を具備することを要する。 1)最善の治療にも関わらず病状の進行又は老衰によって死が差し迫った状態であること。 2)心肺停止した場合、仮に心肺蘇生をしても短期間で死を迎えることが推測される状態であること。 3)患者および家族等により、心肺蘇生法は不要と意向が出されていること。 |

Ⅳ.同意代行者の定義・優先順

1.患者が意思決定能力に欠くときに、患者の意思を推測し患者の希望を代弁できる「同意代行者(医療代理人)」は患者に対する医療行為につき同意権を代行することができる。

2.患者の意思決定能力がある場合は、同意代行者を選任することができる。同意代行者の選任、解任及び辞任は、公証人の認証ある書面による。

3.同意代行者は以下の順に従う。

1)家庭裁判所の審査により医療行為の同意権限を付与された、成年後見人。

2)配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様事情にある者を含む)

3)成年の子

4)親

5)兄弟姉妹

※3)~5)が複数存在する場合は、

①同順位者間の協議により同意者を1名決める

②家庭裁判所が①を定める

③該当者がいない場合は、四親等内の中から1名を定める

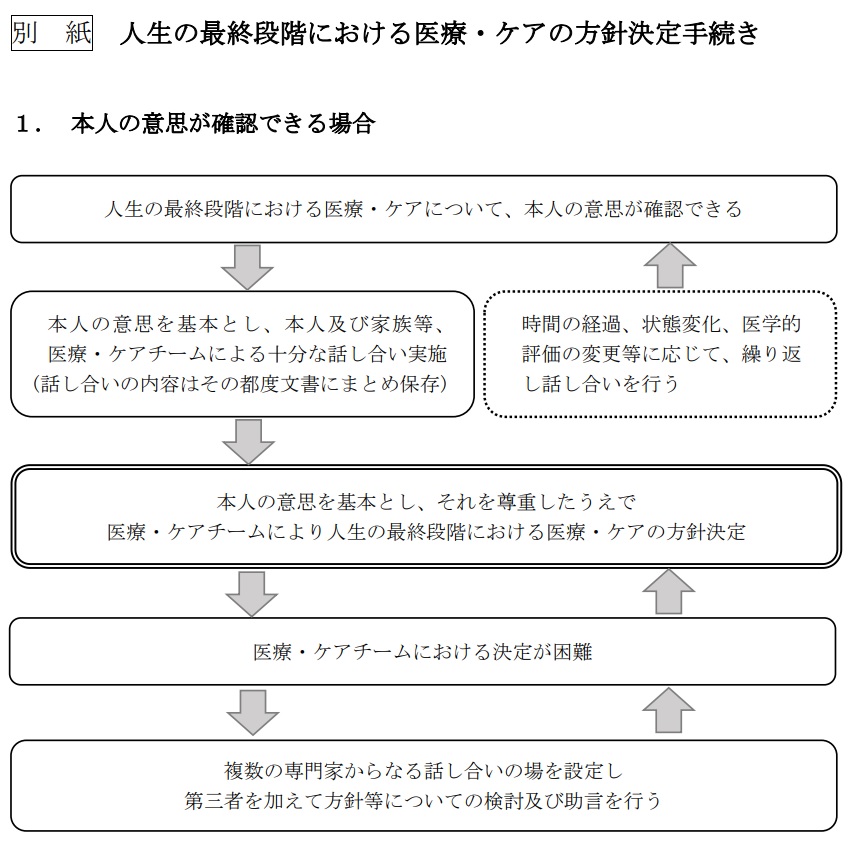

Ⅴ.人生の最終段階における医療・ケアの方針決定手続き[別紙]

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

(1)本人の意思の確認ができる場合

①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。

②時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。

③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめ診療録に保存しておくものとする。

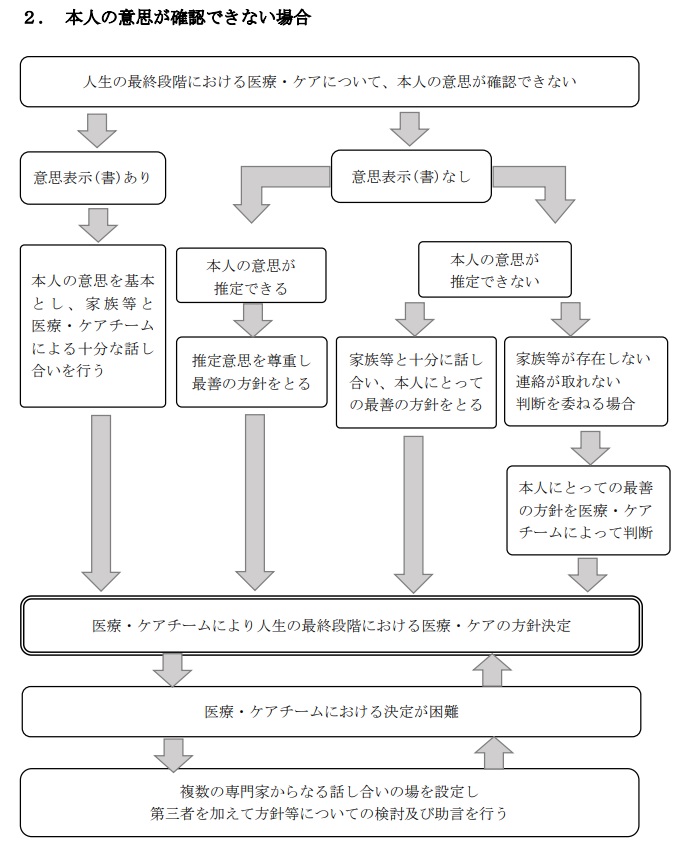

(2)本人の意思の確認ができない場合

本人の意思確認ができない場合は、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。

①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめ診療録に保存しておくものとする。

(3)治療やケアの方針決定が困難な場合

上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、

・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合

・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、 妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。

Ⅵ.本指針の閲覧

本指針は医療安全マニュアルに綴り、随時職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族等が閲覧できるようにする。

附則

この指針は2025年5月1日より施行する。

改定:2025年5月1日